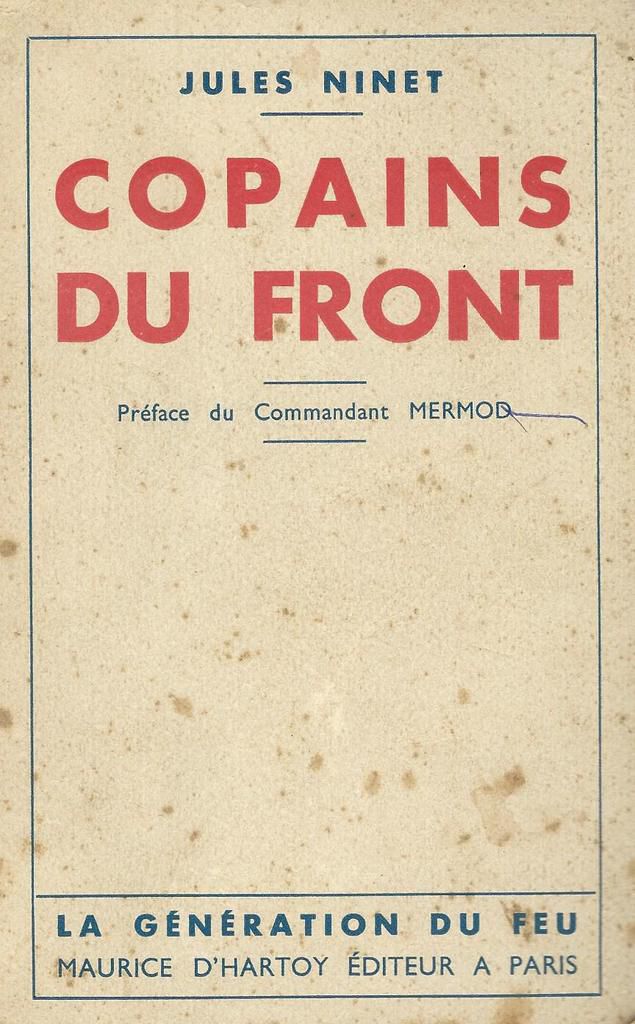

Maurice d’Hartoy éditeur à Paris, 1936.

Préface du Commandant MERMOD.

Jules Ninet, simple soldat au 89e R.I. décrit sa vie au front en 1917 et 1918, et comme l’écrit le Commandant Mermod dans sa préface, « la camaraderie intense qui soutenait les uns et les autres, au milieu des plus durs combats, comme au milieu des pires souffrances endurées sous la pluie, dans la boue, dans la neige, dans les sapes humides, dans les trous d’obus, les corps anéantis par la faim et le froid, les âmes engourdies par l’excès même de ces souffrances. »

Avril 1917, Jules Ninet se dirige vers Roucy.

Pages 34 – 35 :

« Le plateau est un volcan

La tempête

Siffle et hurle sur nos têtes…

L’heure H… Quand ?

(Poème inachevé)

Bois de Beaumaret. Avril 1917. »

« Après quinze jours de vie relativement calme à Beaumaret*, qui nous permit de nous familiariser avec les obus et les corvées de nuit, sans même voir les Boches, la relève nous ramène à l’arrière, un soir de neige.

La compagnie s’en va, en longues files noires, par des pistes impossibles ; puis on attrape la route de Roucy.

- Colonne par quatre !

La neige nous recouvre, nous aveugle. Quel temps de chien ! On jure, on peste, on râle, on vide toute la rancœur de son âme, mais on est rudement joyeux quand même d’aller à l’arrière, nous surtout, les nouveaux arrivés…

A l’arrière, il y a des distractions, des civils, parfois de jolies filles. A l’arrière, on mange à sa faim, on boit du vin qu’on achète, et puis, on dort sans soucis, dans du foin ou de la paille bien chaude…

A l’arrière, c’est tout cela, toutes ces bonnes choses que nous, les jeunes, n’avons pas encore eu le temps d’oublier.

- Viv’ment qu’on arrive ! gémissent les plus las.

Quelqu’un commence un refrain entraînant qui nous stimule :

« Elle a cassé son parapluie,

Tant pis pour elle.

Elle a cassé son parapluie,

Tant pis pour lui !

Elle a cassé… »

On reprend tous en chœur. On chante à pleine voix pour oublier la fatigue, le poids du sac, la longueur de la route…

Ventelay !... Une heure du matin… Il neige toujours. La compagnie doit loger à la ferme du Faité, une grande bâtisse au sommet du coteau qui domine le village. Mais hélas ! le cantonnement n’est pas prêt, et il faut attendre dans la cour.

C’est dur d’attendre par un temps pareil ! Depuis dix minutes déjà, nous tapons des pieds et soufflons sur nos doigts transis. Des murmures d’impatience commencent à s’élever. Soudain, un cri retentit, qui passe de bouche en bouche, calmant les colères naissantes :

- La roulante ! V’là la roulante ! Préparez vos gamelles !

Elle arrive en effet, non sans peine, tanguant, fumant et semant sur son passage une bonne odeur de soupe à l’oignon. »

Pages 39 – 40 :

« Un matin, je vois des camarades courir. Je les suis sans savoir. Ce sont des autos blindées qui viennent de s’arrêter sur la route de Ventelay. Quelles autos ! Des monstres d’acier, percés de meurtrières où passent des mitrailleuses et même des canons : des tanks !

Sur leurs carcasses noires, on lit des inscriptions terribles : « La main qui étreint », « Trompe la mort », etc., accompagnées de dessins bizarres, représentant des têtes de morts, des tibias en croix, des as de pique… Les as… ce sont ceux qui les montent, ces chars d’assaut.

Ils nous regardent, dans leur veste de cuir, avec des airs graves et crâneurs à la fois. Ils répondent complaisamment à nos questions, nous donnent des détails sur la marche des tanks qui avancent à l’aide de chenilles, passent n’importe où, traversent les fossés, écrasent tout ce qui résiste devant eux. Chaque tank est monté par un équipage de six hommes et comporte un canon court de 75 à l’avant et deux mitrailleuses en coupoles latérales, une vraie forteresse roulante, quoi !

Nous ouvrons des yeux pleins d’admiration.

Les hommes aux vestes de cuir ne sont pas plus fiers pour cela. Ils parlent simplement, sans forfanterie, mais avec une foi qui nous gagne.

Peut-on résister à de tels engins ? Non, vraiment c’est impossible. Alors, la victoire est certaine ! Je m’enflamme. Je souhaite l’attaque, le grand jour de l’attaque. »

Page 49 :

« - Rassemblement pour la distribution des armes !

Tout le monde se presse autour des couteaux de tranchée, des cisailles, des hachettes… de tous ces instruments bizarres qui vont rudement nous embarrasser.

- Comme si j’avais b’soin d’ça, s’exclame un colosse barbu, en brandissant un énorme engin à couper le fer, p’isque les obus vont tout démolir, tout arracher, qu’y aura p’us d’barbelés devant nous, qu’on aura p’us qu’à avancer, l’arme à la bretelle…

- Garde toujours, ça te servira à ouvrir les boîtes de singe.

Piller et Breteuil ont également une cisaille, Rondat, une hachette, tandis que Monsinjau et moi, sommes gratifiés d’un coutelas à poignée de bois et large lame courte, pareil à ceux dont les bouchers se servent pour ouvrir le ventre des bêtes.

Au fond, en réfléchissant, je préfère cette arme, non pour l’usage qui lui est destiné, car j’espère bien que les boches s’enfuiront devant nous et que je ne m’en servirai pas, mais parce qu’elle n’est ni lourde ni encombrante. »

Pages 53 à 55 :

« Depuis hier, nous sommes de nouveau à Beaumaret*. Cette fois, le bois est rempli d’artillerie. Chaque taillis abrite une pièce ; les obus s’amoncellent dans tous les coins ; de nombreuses batteries tirent déjà, et sur nos têtes c’est un vent continuel qui souffle la mort.

Nous regardons, en spectateurs terriblement intéressés, et les heures d’inaction passent rapidement.

Quatre heures de l’après-midi. Monsinjau s’approche de moi en tirant la langue.

- J’ai la pépie ! Si on allait à la coop des artilleurs ? Paraît qu’elle n’est pas loin ; on y trouverait peut-être du pinard ?

C’est une idée. Aussitôt dit, j’empoigne mon bidon et emboîte le pas derrière mon ami, suivi de Piller et d’un autre camarade du début, un nommé Mésanchois, natif de Villefranche-sur-Saône. Mésanchois est un virtuose du violon.

Nous attrapons bientôt une longue allée bordée de croix. Des cocardes tricolores frissonnent à la brise. Nous lisons des noms au hasard, le cœur serré par l’immense tristesse qui se dégage de ce véritable chemin de cimetière, dénommé justement : « l’Allée des Tombes ».

Nous marchons silencieux, émus. Des poilus qui nous croisent nous conseillent de faire attention :

- Ça dégringole un peu partout, les p’tis gars !

Ils tendent le bras.

- Voyez, là-bas, à deux cents mètres à peine, y a pas dix minutes que deux permissionnaires viennent encore de se faire tuer.

Il n’en faut pas plus pour aviver notre curiosité et nous rendre imprudents. Nous sommes bientôt vers les deux corps étendus.

- Les pauvres types !

Je ne peux m’empêcher de pousser cette exclamation, devant le spectacle affreux qui s’offre à nous. Les deux cadavres sont littéralement déchiquetés, brûlés, brisés par l’explosion, si noirs, que tout d’abord, nous croyons que ce sont des nègres.

Le premier a le ventre arraché et ses entrailles s’étalent sur plusieurs mètres, tel un chapelet horrible. Leurs pieds déchaussés sont des moignons informes, leurs bras n’ont plus de mains. Une tête est sciée au ras du front et sa calotte est allée se coller contre un arbre proche, laissant pendre un paquet de cervelle écrasé comme un crachat immonde.

Nous regardons, muets d’horreur, ces deux êtres qui n’ont plus forme humaine.

Dire qu’ils vivaient comme nous, il y a quelques minutes à peine ! Ils allaient joyeux, la musette à l’épaule, chantant peut-être, tout entiers au bonheur de partir, confiants… Peut-on ne pas l’être et songer à mourir, lorsqu’on va au pays, revoir ceux qu’on aime ! »

Page 85 :

« Au loin, c’est un roulement sourd, grandissant, pareil à un crépitement d’eau bouillante, tant les obus tombent serrés.

Pas de doute, c’est bien l’attaque, le déchaînement final de l’artillerie, détruisant les dernières tranchées boches et protégeant les vagues d’assaut.

Des bruits plus sourds encore font trembler la terre. On croit entendre des sifflements…

- Quelle heure qu’il est ? demande quelqu’un.

- Un peu plus de six heures.

Les blessés s’éveillent les uns après les autres. On s’appelle, on se questionne.

- Ecoutez ! si ça bille fort.

- C’est l’attaque !

- L’offensive !

- On va enfoncer les Boches !

Un sergent du 31e fait la description technique des opérations.

- Ça, c’est le feu roulant. Les poilus sortent des boyaux avec les tanks. Les premières lignes sont déjà dépassées. Notre objectif à nous, c’est le bois des Buttes. Maintenant, on nettoie les boyaux et les sapes à coups de grenades… Les Boches se sauvent…

Page 87 :

« - Qu’est-ce qu’ils prennent, les boches ! Ils doivent être maintenant en pleine retraite, sur toute la ligne !

- On les a !

Vivent Nivelle et Mangin !

- Attendez les premiers blessés, conseillent les prudents. Ils nous diront exactement ce qui se passe. On se sait jamais… »

Pages 88- 89 :

« Vers la fin de la matinée, les premiers blessés arrivent : des artilleurs et quelques fantassins. Ils sont fourbus et s’étendent à côté de leurs musettes.

On les interroge de tous côtés.

- Alors, ça marche l’attaque ?

Ils ne savent rien. Ils ont été touchés sitôt que les Boches ont déclenché leur tir de barrage ou en enjambant la tranchée. Tous cependant sont d’accord sur ce point : on avance, mais on a des pertes sérieuses.

A partir de ce moment, la foule des blessés grossit sans arrêt. Ils viennent par petits groupes, par compagnies entières, envahissent les abords de l’ambulance, crottés, courbés, minables, gémissants.

Certains sont couverts de sang, n’ayant sur leurs blessures que des mouchoirs et des chiffons. Ils montrent leurs plaies à nu, leurs brûlures, leurs chairs trouées, boursoufflées… des gueules effrayantes !

On amène sur des brancards des malheureux sans pieds, sans mains, qui hurlent comme des bêtes.

L’ambulance est bientôt pleine, archi-pleine, et il arrive toujours de nouvelles épaves, de nouveaux monstres sanglants…

Quelle misère ! C’est ça, une attaque ? »

Page 90 :

« L’impression générale, à présent, c’est que l’attaque est loupée, que nos pertes sont énormes, que nos obus n’ont pas détruit les lignes ennemies, que les Boches nous arrêtent à coups de mitrailleuses et ne battent pas en retraite.

- Alors ! jette un blessé du poumon, qui salive rouge, on nous fait massacrer comme ça, pour rien, pour la peau ! C’est honteux ! »

Page 90 :

« De l’abri qui nous chauffe le dos, la voix joyeuse de Robert nous appelle :

- V’nez voir, les gars ! Le lapin va être cuit…

Nous dégringolons l’escalier abrupt, au risque de nous rompre les os. Une bonne odeur de civet nous emplit aussitôt les narines.

- Bon chien ! qu’il est beau ! Qu’ça sent bon !...

- J’vous crois, et il n’y manque rien, vous savez, dans la sauce, pas même du thym. C’est Pezon qu’en a déniché à Roucy. Qu’est-ce qu’on va s’mettre.

Nous félicitons Robet, notre chasseur et cuisinier.

…/…

Une rumeur s’élève : « Il est cuit ! » Robet attrape le plat.

- Tout l’monde à table ! les…

- Tout l’monde dehors ! En tenue de départ ! hurle une voix dans l’escalier.

- Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ?...

On se dresse d’un bond. Le plat bascule dans les mains de Robet, la sauce gicle.

- Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’il y a ?

- Ya qu’les Boches s’débinent. Dans cinq minutes, on fout le camp derrière eux !

Les Boches se débinent ! Dans tout autre circonstance, cette nouvelle, même exagérée, nous eut comblés de joie, d’enthousiasme peut-être. Devant notre civet fumant (ventre affamé n’a pas d’oreilles), l’effet fut désastreux, terrible, navrant ; des yeux s’emplirent de larmes.

…/…

Ce n’était pas la retraite, malheureusement. Les Boches avaient tout simplement abandonné leurs mauvaises positions de la Miette et effectué un recul purement stratégique. Mais cette avance, nullement glorieuse pour nos armes, nous fit perdre, en même temps que notre petite sape tiède et notre vie heureuse en deuxième ligne, le régal du festin. »

* Bois de Beaumarais

/idata%2F2403617%2F2014.-15-juin.-Fete-des-moulins%2FP1150725.JPG)

/idata%2F2403617%2F2014.-15-fevrier-Theatre-Bienvenue-a-bord%2FFlyer-affiche.jpg)

/idata%2F2403617%2F2013-Fete-des-moulins%2FP1120588.JPG)

/idata%2F2403617%2F2013-28-avril-Visite-Familistere-de-Guise%2FP1120367.JPG)

/idata%2F2403617%2FRando-gourmande-2013---reconnaissance%2FRando-gourmande-2013---reconnaissance-7129.JPG)

/idata%2F2403617%2F2013.-16-mars.-Soiree-theatre-Eugene-FROMENTIN%2FP1120009.JPG)